Dès qu'une situation météorologique extrême perdure, la peur d'une modification durable du climat commence à s'installer. Les sécheresses de 1989 et 1990 ont indéniablement rendu plus tangible l'idée d'un possible réchauffement de la Terre dans le futur, sous l'effet d'un changement de la composition de l'air. Et pourtant, quelques années auparavant, lorsque des vagues de froid sont survenues plusieurs années de suite, on évoquait plutôt un futur glacé pour notre planète.

Vous en souvenez vous !!!

Extrêmes de chauds et de froids font partie des hasards du temps! Pour s'en convaincre, il suffit de considérer les mesures de température et de précipitations obtenues depuis 1870 à la station météorologique du parc Montsouris à Paris. Température et intensité des pluies n'ont cessé de fluctuer d'une année à l'autre, faisant apparaître de nombreux événements extrêmes.

Si la sécheresse de 1976 est encore bien présente dans nos esprits, nous avons souvent oublié les chaleurs des années 1940. L'été 1947 a été particulièrement chaud et reste gravé dans la mémoire des vignerons du pays de Loire. L'année suivante, pendant l'été 1948, une chaleur torride s'est abattue sur une grande partie de la France. Nos sécheresses récentes n'ont également rien à envier à celle de 1921 pendant laquelle les pluies ont diminué de moitié par rapport à la normale.

Nos hivers les plus rudes des années 1980 sont également bien loin d'égaler les rigueurs des hivers de la Seconde Guerre mondiale ou de l'hiver

1962-1963. En janvier 1963, le froid s'installe sur l'Angleterre et une partie de la France. Les chemins de fer restent paralysés pendant des semaines. Une banquise se forme même devant Dunkerque. A Paris, l'hiver 1962-1963 apparaît comme l'hiver le plus rigoureux du siècle.

Mais derrière ces variations, rien d'anormal, seulement la manifestation du caractère aléatoire du temps! Il faut se faire une raison, le temps est très variable par nature et l'apparition de conditions météorologiques extrêmes fait partie du domaine

CLIMAT, D'HIER À DEMAIN

des possibilités. Ces courbes incitent à la prudence et nous prémunissent contre la tentation d'extrapoler hâtivement l'avenir à partir d'une, ou même plusieurs, années exceptionnelles.

Comment définir le climat?

Par opposition au caractère très fluctuant du temps et des saisons, l'Amazonie, le Sahara, la taïga sibérienne ou l'Antarctique sont des régions naturelles auxquelles on associe volontiers une image de stabilité et la notion de climat.

Introduire cette notion revient justement à considérer l'ensemble des fluctuations de température, de précipitations ou de vent d'une année à l'autre comme des variations naturelles imprévisibles autour d'un état moyen quasiment fixe. Prenons l'exemple des températures hivernales à Paris au cours des dernières dizaines d'années: elles varient d'une année à l'autre mais s'écartent finalement peu, quelques degrés tout au plus, d'une température moyenne de 4 °C. De même, les températures estivales oscillent autour de la valeur de 18 °C. Une autre région du globe peut présenter des variations similaires de température mais autour d'une valeur moyenne différente, induisant des conditions climatiques différentes de celles de Paris.

Caractériser le climat d'une région de la Terre revient donc à déterminer, pour chaque saison, les conditions moyennes de température et de pluviosité. A celles-ci s'ajoutent également les valeurs moyennes d'enneigement, de vent, d'humidité, bref tous les aspects des conditions météorologiques.

Cette définition du climat est néanmoins incomplète. La connaissance du climat ne se limite pas aux seules moyennes de température et autres paramètres atmosphériques. La fréquence des vagues de froid ou de chaleur, des inondations ou des sécheresses, est également une donnée importante du climat d'une région. Elle influe fortement sur nos conditions de vie. Autrement dit, ce sont tous les caractères statistiques du temps, moyennes et écarts à la moyenne, qui définissent le climat de chaque région de la planète.

Cette notion peut paraître assez abstraite. C'est pourtant ainsi que l'on peut évaluer d'une manière objective, mathématique, les caractéristiques climatiques d'une région. Pour s'affranchir des fluctuations du temps d'une année à l'autre, il ne faut pas

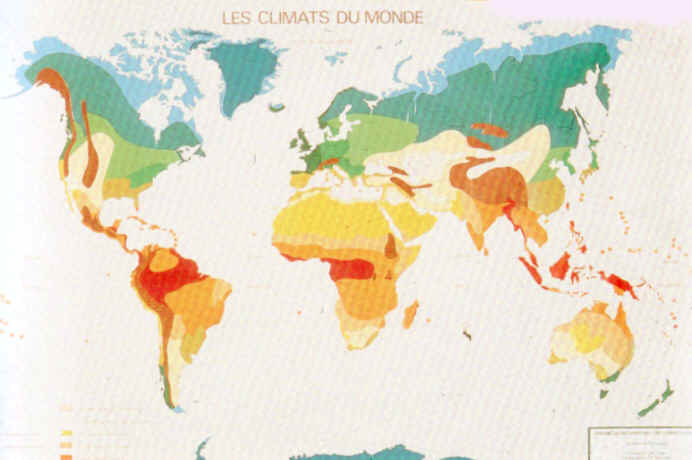

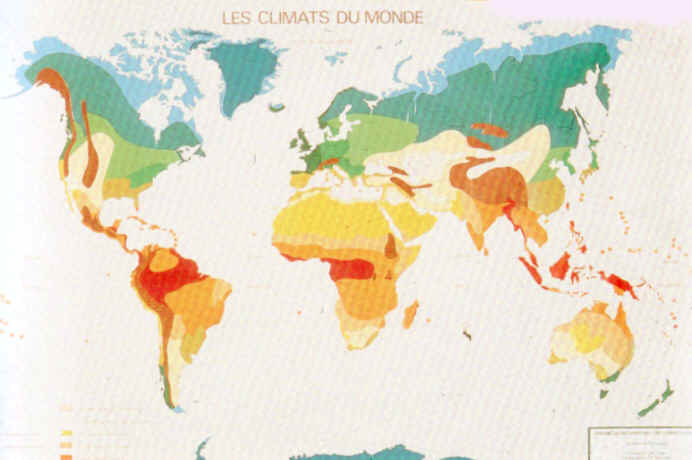

Les grandes zones climatiques se distinguent principalement par les variations saisonnières de température et de précipitations. Dans les régions tropicales, l'abondance des pluies régit la transition du climat tropical humide (en rouge) au climat désertique (en jaune). Vers les pôles, la température diminue. Ors passe des climats tempérés, océanique à continental (du vert foncé au vert clair), au climat boréal, pais au climat de la toundra (bleu clair) et enfin aux régions constamment glacées (bleu roi).

Les grandes zones climatiques se distinguent principalement par les variations saisonnières de température et de précipitations. Dans les régions tropicales, l'abondance des pluies régit la transition du climat tropical humide (en rouge) au climat désertique (en jaune). Vers les pôles, la température diminue. Ors passe des climats tempérés, océanique à continental (du vert foncé au vert clair), au climat boréal, pais au climat de la toundra (bleu clair) et enfin aux régions constamment glacées (bleu roi).

moins d'une trentaine d'années de mesures journalières, réalisées dans de nombreuses stations météorologiques, pour déterminer une moyenne mensuelle climatique.

Dans un souci de pédagogie, les climatologues regroupent souvent dans une même catégorie les régions du globe qui présentent des caractéristiques voisines de température et dé pluviosité. La plupart des classifications utilisées actuellement dérivent de

celle définie par Wladimir Kôppen dès le début du siècle. Loin d'être un regroupement artificiel, chaque type de climat concerne des régions qui présentent une végétation très similaire. Les plantes qui poussent à l'état naturel dans une région sont en effet le meilleur reflet des conditions climatiques. Leur développement dépend très fortement de la répartition saisonnière des températures et de l'apport en eau. Ces plantes peuvent néanmoinssupporter certains écarts de chaleur, de froid ou d'humidité, ce qui fait que la végétation est représentative du climat et non des conditions météorologiques instantanées.

Avant d'aborder le délicat problème de l'évolution du climat, brossons à grands traits une esquisse du climat de la planète, tel qu'il se manifeste actuellement.

La diversité des climats

L'inclinaison des rayons du Soleil est à l'origine de la grande variété des climats de la Terre. Située à 150 millions de kilomètres du Soleil, la Terre est baignée par, un faisceau de rayons lumineux pratiquement parallèles. A l'équateur, le Soleil s'élève jusqu'au zénith, dispensant avec profusion son énergie lumineuse à chaque parcelle de la surface du globe. Aux pôles, au contraire, les rayons lumineux rasent l'horizon et répartissent leur énergie sur une plus grande surface, diminuant d'autant l'énergie disponible sur chaque parcelle. A ce phénomène s'ajoutent les variations saisonnières de l'ensoleillement dues à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan de son orbite, l'écliptique. Cette relation du climat avec l'incidence des rayons lumineux est reconnue depuis l'Antiquité et a donné naissance au terme même de climat formé à partir du mot grec

«clima» signifiant «inclinaison».

Il en résulte une grande diversité des climats. Des régions tropicales, chaudes tout au long de l'année et rythmées par l'alternance des saisons sèches et humides, aux régions tempérées et polaires soumises à une succession d'hivers et d'étés présentant de forts contrastes de température, les plantes, les animaux et les hommes ont dû s'adapter.

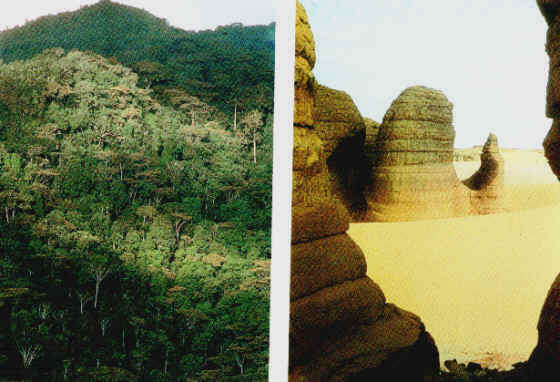

Au voisinage de l'équateur, les pluies sont abondantes toute l'année. Si on répartissait uniformément la totalité des précipitations annuelles sur le sol, le niveau d'eau atteindrait 2 à 3 m et même jusqu'à 6 m en Indonésie. La forêt tropicale humide, luxuriante, s'épanouit dans cet environnement chaud et humide. De l'Amazonie au Congo et à l'Indonésie, les forêts denses forment de véritables réserves écologiques de la planète qui pourraient abriter bien plus de la moitié des espèces vivantes, tant animales que végétales.

En s'éloignant de l'équateur vers les tropiques, la durée de la saison humide diminue de plus en plus. Un temps sec s'installe sur une période qui peut atteindre huit à dix mois pour les régions les plus éloignées, restreignant la saison des pluies aux seuls mois d'été. Seules les régions soumises à de très fortes pluies de mousson, comme la Thaïlande, conservent encore d'abondantes forêts. Ailleurs, la proportion d'arbres diminue au profit d'arbustes ou d'herbes qui résistent mieux à la sécheresse. On quitte les forêts équatoriales d'Amazonie ou du Congo pour rencontrer la savane du Brésil, du Soudan ou de l'Inde.

Vers les tropiques, les arbres se font de plus en plus rares et la steppe, formée essentiellement d'herbes hautes, fait son apparition. La région sahélienne en est un bon exemple. Elle illustre également, au grand dam des populations locales, la très forte irrégularité des pluies et le problème de l'approvisionnement en eau

Rayonnement solaire

Rayonnement solaire

Une même quantité d'énergie solaire interceptée par la sphère terrestre se répartit sur une plus grande surface dans les hautes latitudes qu'à l'équateur. En conséquence, l'énergie disponible par unité de surface décroît de l'équateur vers les pôles.

A l'exception de quelques stations polaires, comme celle de Dumont d'Urville en Terre Adélie, l'Antarctique est un vaste désert de glace.

Ci contre l'état de la végétation vu par satellite montre le couvert

végétal

Ci contre l'état de la végétation vu par satellite montre le couvert

végétal

Les principaux déserts du globe sont situés au niveau des tropiques: les déserts du Mexique, d'Arizona, le désert d'Atacama le long de la côte

nord chilienne, le Sahara, l'Arabie, la Namibie au sud de l'Afrique, le désert de Thar en Inde, le désert de Gobi en Asie et les déserts d'Australie. Les déserts détiennent les records de température mais les nuits y sont parfois très froides. Les dunes de sable des grands ergs du Sahara, qui viennent à l'esprit lorsque l'on évoque les déserts, sont loin de

représenter la majorité des paysages désertiques. Montagnes et rocailles sont très répandues, même

en plein cour du Sahara. D'une façon étonnante, .: quelques plantes survivent dans ces milieux arides. Elles exploitent au mieux les rares pluies qui, cumulées sur une année, ne dépassent pas une

dizaine de centimètres d'eau. Les conditions sont

trop rudes pour l'homme qui, en dehors de quelques oasis bénéficiant de l'affleurement d'une nappe phréatique souterraine à la surface, ne se fixe pas ,sans ces régions.

Aux latitudes plus septentrionales, les climats tempérés assurent la transition entre les chaleurs des climats subtropicaux et les froids des régions polaires. Si l'expression « climat tempéré » s'applique bien à l'Europe occidentale ou à la côte ouest de

l'Amérique du Nord, où les hivers sont doux et les étés relativement frais, il n'en va pas de même pour les régions plus continentales situées à l'intérieur des terres car, en s'éloignant de l'océan, les hivers deviennent plus rigoureux et les étés plus chauds. Pourtant situées sur un même parallèle, les villes de Bordeaux et Montréal ne connaissent pas des conditions climatiques similaires.

Il fait incontestablement plus doux à Bordeaux, grâce à un effet modérateur de l'océan, dû aux vents d'ouest dominants. A l'origine, les forêts à feuilles caduques étaient l'apanage des régions tempérées. Chênes, hêtres et autres feuillus faisaient la fierté des forêts de France. Mais avec le développement intensif de l'agriculture, celles-ci ont disparu progressivement. En poursuivant notre périple. vers les pôles, les

conditions climatiques se détériorent. Dans les grandes forets boréales du Canada, de la Scandinavie, du nord de l'Europe et dans la taïga sibérienne, le manteau neigeux persiste tout l'hiver. Les arbres à feuilles caduques cèdent la place aux conifères, plus aptes à supporter les longs hivers rigoureux.

Sous 1e cercle polaire, seuls résistent au froid les mousses, les lichens et les arbustes de la toundra lapone, des terres arctiques, des côtes groenlandaises et des confins du nord de l'Asie. Le sol « permafrost», gelé en

profondeur atout au long de l'année, devient imperméable, de sorte qu'il se transforme pendant l'été en immenses fondrières, domaine de prédilection des moustiques. Au-delà, la nuit polaire sévit une partie de l'année. La végétation disparaît complètement et seul subsiste l'univers glacé de la banquise et des glaciers du Groenland et de l'Antarctique. En dehors des villages esquimaux et de quelques stations isolées où séjournent des équipes scientifiques, la vie devient rare.

Les différentes zones climatiques, présentées ici dans leurs grandes lignes, paraissent immuables, du moins à l'échelle de temps d'une vie humaine. Elles sont cependant régies par les conditions climatiques de température, de précipitation etc..., et sont donc susceptibles d'évoluer si le climat change.

Preuve nous en est donnée par l'étude des climats passés

. Un des exemples les plus frappants est celui du Sahara où, il y a 6 à 8 000 ans, vivaient crocodiles, girafes et troupeaux de boeufs grâce à des pluies plus abondantes. Un réchauffement du climat ne manquerait pas de provoquer

une modification des grandes zones climatiques, par exemple un déplacement vers le nord des forêts Tempérées et boréales. De même, si les sécheresses celles que celles de 1989 et 1990 devenaient plus fréquentes, les limites du climat méditerranéen pourraient migrer vers le nord, et avoir alors d'importantes répercussions sur l'agriculture. Mais pouvons-nous déjà déceler une quelconque modification du climat?

Vivons-nous un réchauffement du climat?

Un suivi régulier de la répartition globale de la végétation pourrait être un moyen de savoir si le climat évolue. Une telle information devient accessible grâce aux satellites qui observent systématiquement la Terre.

( voir ci -dessus )

On peut mesurer depuis l'espace un indice caractéristique de la végétation en détectant les rayonnements réfléchis et émis depuis la surface dans deux canaux de longueur d'onde. Les feuilles, en effet, réfléchissent peu le rayonnement solaire, car la chlorophylle qu'elles contiennent absorbe les rayonnements de couleur bleue et rouge, apparaissant ainsi de couleur verte, alors qu'elles diffusent fortement les rayons dans l'infrarouge.

. Elles seront, très utiles pour suivre l'évolution dans les années à venir.

De la forêt tropicale humide de montagne (Burundi) au désert (In Guezzam, au

Niger), le climat des latitudes tropicales est essentiellement déterminé par

l'intensité et la durée de la saison des pluies.

Une autre approche consiste à étudier les enregistrements de température ou de précipitations poury déceler une éventuelle évolution depuis le début de l'ère industrielle. L'exemple le plus immédiatement accessible est celui des températures mesurées à Paris depuis 1870. Si cet enregistrement illustre bien la variabilité du temps d'une année à l'autre, il est en revanche plus difficile à utiliser pour diagnostiquer un changement du climat. En effet, l'évolution des températures en un point du globe peut résulter de phénomènes locaux et il n'est pas possible de lui accorder une signification à l'échelle planétaire. Ainsi, les températures estivales à Paris marquent un réchauffement depuis les années 1920. Mais, quel crédit accorder à cette tendance?

Depuis cette époque,l'urbanisation s'est fortement développée et peut, à elle

seule, avoir induit

cette élévation de température. La consommation intensive d'énergie, la présence de hauts

bâtiments piégeant la chaleur, l'absence de végétation refroidissant l'air par évaporation d'eau sont

autant de facteurs Mesurée depuis plus d'un siècle en un grand nombre de stations

qui contribuent au météorologiques, la température moyenne à la surface de la Terre a augmenté

réchauffement des d'environ 0,5 °C. La moyenne des températures de 1951 à 1980

zones urbaines. est prise comme référence.

Toutes les mesures de température dans les grandes villes concordent pour indiquer une hausse systématique de la température, alors qu'aucune tendance similaire n'apparaît dans les campagnes avoisinantes. Pour déterminer si un réchauffement global du climat a déjà eu lieu depuis le début de l'ère industrielle, on ne peut donc se contenter de mesures locales: une estimation de la température moyenne sur toute la surface de la Terre est indispensable.

Or, nous ne disposons d'un réseau de mesure à l'échelle de la planète que depuis à peine un siècle. Si le thermomètre a été inventé dès le début du XVIIe siècle par le Hollandais Van Drebbel, il faut attendre de nombreuses années avant que les mesures deviennent fiables grâce à la standardisation des instruments. En outre, peu d'observations ont été réalisées d'une manière suffisamment continue pour suivre l'évolution de la température.

date :1873 création du réseau mondial de mesures météorologiques

, mis en place sous l'égide de l'Organisation météorologique internationale (actuellement Organisation météorologique mondiale).

En rassemblant toutes les données existantes, sur terre et sur mer, des climatologues anglais et américains ont conclu à l'existence d'une augmentation de la température globale moyenne d'un demi degré depuis la fin du siècle dernier. Le réchauffement est surtout marqué entre les années 1920 et 1940. Par contre, il cesse entre 1940 et 1970 pour reprendre depuis 1975 et atteindre les valeurs les plus élevées du siècle. C'est ainsi que les huit années les plus chaudes depuis cent ans sont toutes survenues entre 1980 et 1991, l'année 1990 constituant pour le moment le record du siècle.

Si en France les sécheresses de 1989 et 1990 ont été particulièrement marquées, c'est l'été 1988 qui a revêtu un caractère exceptionnel dans d'autres régions géographiques. En juillet 1988, la panique s'installe en Chine centrale: des vagues de chaleur déferlent avec des températures qui culminent à 40 °C, faisant de nombreuses victimes. En Amérique du Nord, la sécheresse et la chaleur frappent les récoltes de céréales dont la production chute au point de ne plus satisfaire la seule consommation locale du grenier à blé du monde.

Mais peut-on pour autant attribuer de façon certaine ce réchauffement de 0,5 °C à la modification de la composition de l'atmosphère par l'homme? Certains scientifiques y ont vu une évidence manifeste de l'action de l'homme. Mais la majorité d'entre eux estiment que ni la qualité des mesures, ni notre connaissance des variations naturelles du climat ne nous permettent actuellement de conclure avec certitude.

SUITE

Les grandes zones climatiques se distinguent principalement par les variations saisonnières de température et de précipitations. Dans les régions tropicales, l'abondance des pluies régit la transition du climat tropical humide (en rouge) au climat désertique (en jaune). Vers les pôles, la température diminue. Ors passe des climats tempérés, océanique à continental (du vert foncé au vert clair), au climat boréal, pais au climat de la toundra (bleu clair) et enfin aux régions constamment glacées (bleu roi).

Les grandes zones climatiques se distinguent principalement par les variations saisonnières de température et de précipitations. Dans les régions tropicales, l'abondance des pluies régit la transition du climat tropical humide (en rouge) au climat désertique (en jaune). Vers les pôles, la température diminue. Ors passe des climats tempérés, océanique à continental (du vert foncé au vert clair), au climat boréal, pais au climat de la toundra (bleu clair) et enfin aux régions constamment glacées (bleu roi). Rayonnement solaire

Rayonnement solaire