|

|

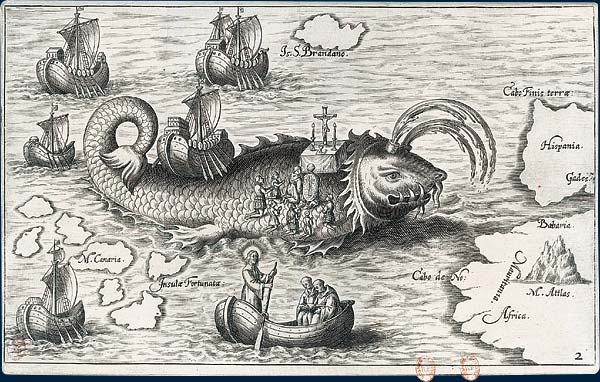

Les monstres marins

font preuve d’une grande longévité dans les traités

scientifiques, qui, à côté d’espèces bien connues,

font une place aux animaux mythiques. Peu à peu les

poissons imaginaires s’effacent de ces descriptions

tandis que s’y installent d’autres créatures marines

toujours mystérieuses mais dont la description répond désormais

à des normes scientifiques.

Pendant des millénaires

les hommes ont voyagé et ont combattu sur les mers et les

océans, ignorant tout de leurs profondeurs. Le monde

marin est le plus difficile d’accès, le plus dangereux,

le plus mystérieux, avec ses profondeurs énormes,

inconnues, menaçantes ; les hommes l’ont tout d’abord

peuplé par l’imaginaire. Puis, avec les progrès des

sciences et des techniques, peu à peu les océans se sont

révélés habités. Entièrement. Du rivage jusqu’au

fond des plus grandes fosses océaniques, à onze mille mètres

sous la surface. Et l’exploration des grandes

profondeurs océanes a réservé d’étonnantes découvertes.

|

|

|

Réel

et fantastique

Les

"monstres", nés de mauvaises observations ou

interprétations, ou encore de la simple imagination, vont

être pris en compte au même titre que les animaux réels.

|

|

|

|

C’est

Rondelet, professeur de médecine à l’université de

Montpellier, qui est le véritable fondateur de la

biologie marine car il attache une grande importance à

l’écologie des espèces, dont il fait un de ses deux

critères systématiques, l’autre étant la morphologie

externe de l’animal. Il publie en 1554 un ouvrage

remarquable, qui sera pendant deux siècles le plus

complet des ouvrages consacrés à la faune marine : ces

Libri de piscibus marinis in quibus veræ piscium effigies

expressæ sunt seront traduits en français en 1558 sous

le titre L’Histoire entière des poissons,

dix-huit chapitres ou libri, dont dix sur les poissons. En

1555, dans son Universæ aquatilium historiæ pars

altera cum veris ipsorum imaginibus, Rondelet décrit

et dessine, avec une assez bonne précision, plus de 440

espèces, dont 241 sont réellement des poissons. Sous le

terme de poissons, il englobe l’ensemble des animaux

aquatiques et il ne distingue pas les mammifères marins

des vrais poissons ; il entremêle descriptions exactes

d’animaux et descriptions hautement fantaisistes de

monstres marins, poisson-évêque, poisson-moine (le même

que Belon, avec le même dessin), dragons couverts d’écailles

et sirènes, qu’il présente comme réels. Rondelet

distingue à juste titre plusieurs formes de méduses et

d’anémones de mer et il en parle, tout en connaissant

leur caractère animal, comme d’orties marines en raison

des brûlures qu’elles occasionnent quand on les

manipule. Ces "hommes-sirènes", dont il est dit

que plusieurs ont été capturés, l’un, en 1305, armé

de pied en cap comme un chevalier, ou le poisson en habit

de moine. Ces êtres fantastiques dont on a peuplé les

mers résultent de plusieurs démarches. Certains sont

totalement inventés, comme le monstre à sept têtes de

Gesner, la sphère à pattes, différents serpents de mer,

le poisson en habit de moine ou les hommes et femmes sirènes,

les Néréides.

|

| |

|

Des

descriptions fausses ou d’un animal en mauvais état

aboutissent à des êtres extraordinaires. Le

"monstre marin en habit d’évêque" de

Rondelet, lequel usait, semble-t-il, aisément de la

comparaison à caractère clérical, est présenté ainsi

: "J’ai vu un portrait d’un autre monstre marin

à Rome où il avait été envoyé avec lettres par

lesquelles on assurait pour certain que l’an 1531, on

avait vu ce monstre en habit d’évêque en Pologne […]

pris et porté au roi dudit pays, faisant certains signes

pour montrer qu’il avait grand désir de retourner à la

mer ; où étant mené se jeta incontinent dedans."

Ce poisson-évêque aurait été pêché dans les eaux

norvégiennes, caractérisées par leurs grandes

profondeurs ; les pêcheurs y capturent, entre autres, des

poissons de la famille profonde des Macrouridés,

commercialisés sous le nom de grenadier, dont le museau

allongé peut aussi bien évoquer la coiffure de ce

militaire que la mitre épiscopale. Notre poisson-évêque

serait donc un Macrouridé dont l’image et les aventures

auraient été enrichies par l’imagination ; ecclésiastique

ou militaire, on le voit mal, cependant, survivre à la

cour du roi de Pologne. Peut-être peut-on classer la

baleine "à tête de sanglier" dans cette catégorie

des observations soumises à l’imagination.

|

|

|

|

| |

|

Une

autre catégorie de monstres rejoint les poissons réels :

les dessins, malgré quelques ajouts fantaisistes, sont

assez corrects pour que l’on reconnaisse en eux une raie

ou une forme voisine, la Squatina ou ange de mer.

Ces poissons sont cartilagineux, leur squelette n’est

pas ossifié et, lorsqu’ils se dessèchent au soleil,

notamment après s’être échoués sur une plage, leur

corps se recroqueville et prend une forme étrange qui

correspond parfaitement aux dessins représentant les

"diables de mer" des auteurs du XVIe siècle.

|

|

|

|

Du

fond des océans, des monstres nouveaux

|

|

|