|

|

Les

dizaines de milliers de tonnes d’hydrocarbures crachées

par l’Erika et le Prestige sont, à

tout bien considérer, une goutte de fioul dans la mer

poubelle. Chaque année, ce sont quelque 6 millions de

tonnes de produits divers qui polluent la mer mondiale

recouvrant 72 % de notre planète. La pollution

accidentelle, c’est-à-dire celle qui émane des 115

à 120 naufrages de navires de plus de 300 tonneaux,

soit un naufrage d’un gros bâtiment tous les deux ou

trois jours sur les mers du globe, ne représente guère

plus de 150 000 tonnes, soit 2,5 % seulement de la

pollution marine totale.

|

| |

|

Les déballastages (ou

dégazages) sont huit à dix fois supérieurs en volume

à l’ensemble des nuisances provoquées par les seuls

naufrages. 1 200 000 à 1 500 000 tonnes sont ainsi

déversées chaque année dans les océans. Ce ne sont

pas seulement des hydrocarbures mais une large gamme de

détergents, de produits chimiques, d’huiles diverses

qui polluent dans une quasi-impunité, voire en toute légalité

au-delà des Zones économiques exclusives (200 milles)

puisque l’on peut procéder à des rejets dans les

mers ouvertes à condition de ne pas outrepasser

certaines normes.

|

|

|

Parallèlement, les

deux tiers de la pollution maritime proviennent de la

terre par la voie atmosphérique, qui constitue la

principale source d’apport au milieu marin de

plusieurs substances particulièrement nocives – dont

le mercure et le plomb –, et par le biais des rivières,

des fleuves et des estuaires.

Dans beaucoup d’endroits du monde, les fleuves et les

rivières ont été transformés en égouts à ciel

ouvert. C’est ainsi, par exemple, que le rio Bogotá,

en Colombie, est pollué à un point tel qu’aucune

forme de vie n’y est possible et qu’aucune zone

d’habitation ne s’en rapproche. Il contamine à son

tour le bassin du rio Magdalena, qui rend insalubre la

mer des Caraïbes sur plusieurs dizaines de kilomètres

autour de son embouchure. En Chine, 80 % des déchets

industriels sont actuellement rejetés sans aucun

traitement dans les rivières et les fleuves, ce qui

entraîne la pollution de plus de la moitié du réseau

fluvial du pays. Dans les pays en développement, 20 %

des espèces aquatiques auraient disparu ces dernières

années.

Les mers ne sont plus aujourd’hui un espace infini,

elles ne peuvent plus être l’ultime poubelle ;

certaines espèces de poissons, comme les requins ou les

espadons, affichent déjà, à en croire la Food and

Drug Administration américaine ainsi que certains

laboratoires d’écotoxicologie, des taux de méthylemercure

supérieurs à 1 ppm – la limite étant à 0,05 ppm.

Ce taux peut même monter à 8 ppm pour certains

types de baleines.

|

|

|

Les activités humaines menacent tout à la fois la

faune et la flore marines et à travers elles l’avenir

de l’homme de bien d’autres manières. C’est cette

juxtaposition même d’activités prédatrices qui nous

fait craindre une rupture d’équilibre. La mer n’est

pas en effet une oasis de vie sans fin car celle-ci se

concentre essentiellement dans les zones bordières,

c’est-à-dire peu profondes. Les estuaires notamment,

lieux les plus menacés par les activités anthropiques,

sont les véritables pouponnières de la mer. Les

atteintes portées à ces espaces confinés, à

l’origine de 80 % des espèces marines, menacent

donc sans commune mesure avec leur superficie la densité

même de la vie des océans, un phénomène que l’on a

trop tendance à oublier. La destruction de ces

"habitats" marins que sont les marais, les forêts

de mangroves et les coraux, abaisse la capacité de

reproduction de la faune et de la flore et amplifie les

déprédations causées par les perturbations atmosphériques

sur le milieu côtier.

Le cyclone qui a frappé la côte est de l’Inde en

octobre 1999, qui a provoqué un raz-de-marée rentrant

jusqu’à 50 km à l’intérieur des terres et

entraînant la mort de quelque 10 000 personnes,

aurait eu moins d’effets si le littoral avait continué

à être protégé par les forêts de mangroves. De même,

le maintien des marais, asséchés ou non, a permis au département

de la Gironde de réduire les conséquences des fortes

pluies du printemps 2001 ayant entraîné les

inondations que l’on sait dans le Nord du pays.

Doit-on souligner que l’US National Oceanographic and

Atmospheric Administration a constaté que le nombre de

perturbations exceptionnelles a cru de 20 % depuis

1990 ?…

Les particuliers ajoutent aussi leur lot de nuisances à

l’environnement. Les récipients de boisson et autres

que l’on abandonne sur les plages représentent une

composante croissante du problème posé par les déchets.

La pêche à pied raréfie les microorganismes ; la

chasse sous-marine, tout au moins si elle est pratiquée

de façon irresponsable, amenuise de nombreuses espèces

de poissons de roches sédimentaires, la course aux

beaux coquillages ou au corail rapportés en guise de

souvenirs aboutissant à un pillage en règle, tandis

que les milliers de bâtiments de plaisance en jetant

leurs ancres labourent les champs de coraux et les

riches herbiers de posidonies.

|

|

|

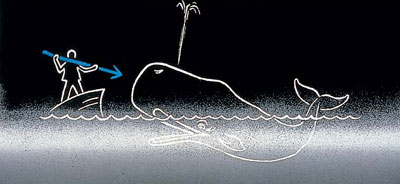

Mais il est encore une activité qui, pratiquée avec

excès, risque fort, si les politiques n’agissent pas

avec courage et détermination, de devenir l’une des

plus sérieuses menaces qui soit pour l’avenir de

l’espèce humaine : la pêche industrielle. Les stocks

de poissons sont en effet exploités au-delà de leurs

limites biologiques sûres. La surpêche épuisant les

stocks traditionnels, on en vient ainsi à capturer

d’autres variétés, notamment les poissons d’eaux

profondes, particulièrement vulnérables compte tenu de

leur faible fécondité.

|

|

|

La réglementation

existante fixe, certes, pour de nombreuses espèces une

taille minimale en deçà de laquelle le poisson doit être

rejeté… mais il faut savoir qu’il ne survit pas en

général et ne peut donc devenir adulte. Des mesures

fortes s’imposent pour garantir le maintien des stocks

et l’avenir même de la profession de marin pêcheur.

On le voit, le tableau est sombre et il conviendrait

qu’il y ait infiniment plus de transparence ; le

citoyen doit être informé afin d’ajuster ses

comportements aux nécessités et d’être ainsi

responsable, mais aussi pour faire pression, ou pour

accompagner les politiques dans un processus de développement

durable.

La consommation de coquillages contaminés a des effets

aux plans sanitaire et économique également considérables.

La consommation de fruits de mer serait responsable de

11 % des maladies d’origine alimentaire aux États-Unis,

de 20 % en Australie et de 70 % au Japon. Deux

millions et demi de nouveaux cas d’hépatite sont

constatés chaque année, qui entraînent la mort de

quelque 25 000 personnes tandis que 25 000

autres sont durablement affectées.

Les intoxications d’origine algales (ciguatera, PSP…)

sont également importantes puisqu’elles pourraient

atteindre, d’après les estimations, le chiffre de 20

000 cas annuels sur la base d’une population de 6 milliards.

|

|

|

La croissance démographique

continue menace, si des mesures fortes ne sont pas

prises aujourd’hui, de faire exploser demain une

situation qui est déjà en rupture d’équilibre. Avec

8 milliards d’êtres humains en 2020 et 10 milliards

en 2050, les différents types de problèmes évoqués

précédemment vont être, de façon concomitante, très

largement majorés. Les rejets, qu’il s’agisse de

ceux émanant de l’agriculture, de l’industrie ou

des particuliers, risquent d’atteindre des niveaux

dramatiques. L’augmentation démographique fragilisera

d’autant plus l’océan Mondial que les

concentrations sur le littoral affichent des taux

d’accroissement beaucoup plus marqués.

À la densité de la population, il convient d’ajouter

le développement prévisible du tourisme. La Méditerranée

accueille déjà 135 millions de touristes (soit le

tiers environ du tourisme international), chiffre qui

serait de 235 à 253 millions en 2025 ! De

nombreuses zones identifiées comme étant vitales sont

sous la menace d’un tel développement et la plupart

risquent de perdre leur diversité biologique d’ici

2020.

Parallèlement le trafic maritime qui a déjà été

multiplié, en flux, par 4,6 entre 1970 et 1999 va

continuer de croître, ce qui est heureux par certains côtés

(le trafic de cabotage de la France est dérisoire ; son

développement permettrait de soulager le réseau

routier), mais il convient d’être plus strict quant

aux règles de sécurité, la probabilité des accidents

dépendant en grande partie de la densité du trafic

maritime.

Il est donc urgent d’inventer une politique maritime

environnementale ; il en va de la crédibilité même

des États quant à la protection bien légitime

qu’attendent les citoyens.

|

|

|

Ces dangers peuvent être contenus si l’on fait

preuve de détermination au niveau de la pêche, nous

l’avons dit, et dans chacune des trois sources de la

pollution maritime, à savoir : le transport maritime,

les dégazages et les rejets émanant de la terre. Des

solutions existent, il faut le savoir dans chacun de ces

domaines ; c’est avant tout une question de volonté

politique et celle-ci dépend dans une large mesure de

la prise de conscience des citoyens.

La mer et les fonds marins seront bientôt au cœur même

des principaux enjeux économiques et scientifiques. Les

forages par grande profondeur ouvrent d’étonnantes

perspectives, le développement de la biotechnologie

marine ne fait que commencer, la découverte de

nouvelles formes de vie dans ces oasis des grandes

profondeurs que sont les sources hydrothermales nous

permet d’entrevoir la grande alchimie des origines de

la vie et nous percevons chaque jour davantage combien

l’océan Mondial joue un rôle central au niveau

climatique.

Gâcher pour des économies mesquines cet espace qui

abrite 80 % de la biodiversité et qui est en passe

de devenir un nouvel Eldorado est irresponsable, tant

d’un point de vue écologique qu’économique. Il est

grand temps qu’une politique de la mer dessine les

rivages de notre avenir.

|

|

|

![]()