|

|

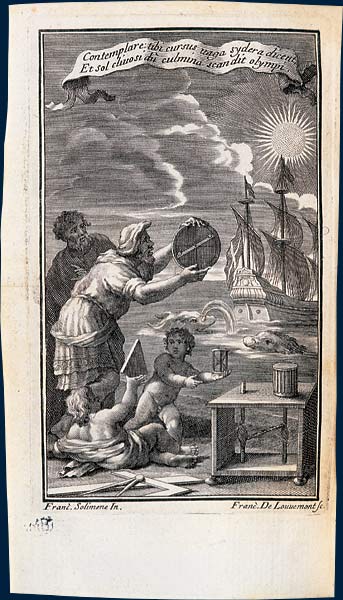

Avant

d’être pour les découvreurs de la Renaissance un

espace de provocation, la mer est restée longtemps le

domaine de la peur. Certes, le thème de la tempête,

figure de la violence maritime, celui des monstres que

la mer secrète, celui des errances sans fin, créent

des topoi littéraires et iconographiques. Mais

la mer – espace de mortalité – dans l’univers

d’autrefois a été l’objet de peurs réelles et

indicibles : l’eau violente est l’un des premiers

schèmes de la colère universelle.

Il apparaît que bien peu de clichés, lourds d’une

réalité vivement ressentie, ont eu plus de succès à

l’époque médiévale que celui de "la nef dans

la tempête". Aucun épisode ne revient plus régulièrement

dans la vie de nombreux saints que celui d’une traversée,

réelle ou symbolique, figurée sur les miniatures, les

vitraux ou les bas-reliefs des églises.

|

|

|

|

Le

navire dans la tempête

Au Moyen

Âge, la nature est le grand réservoir de symboles,

surtout la mer, symbole du monde changeant et instable,

la mer houleuse représentant les dangers et les

difficultés du monde. Le navire relie des terres séparées

par l’eau ; aussi l’acte de passer d’une rive à

l’autre symbolise-t-il le passage d’un monde à un

autre. Le navire est donc l’attribut d’une traversée

accomplie, par les vivants ou par les morts. Il est tour

à tour véhicule des âmes et des démons, véhicule

des dieux et des héros et, comme dans la tradition chrétienne,

il symbolise l’Église : le navire est aussi la

demeure de Dieu et le Christ, le pilote de la vie des

chrétiens. Ce que la Bible a transmis avec la plus

grande générosité au Moyen Âge, c’est toute une

collection d’images et de symboles reposant

principalement sur ces deux formes littéraires que sont

la comparaison et la parabole. Celles qu’elle a élaborées

sur le thème du navire dans la tempête ont eu la plus

grande audience au Moyen Âge. Rappelons aussi le rôle

pédagogique de l’image depuis Grégoire le Grand.

L’enseignement de la religion et les actes de dévotion

se faisaient d’une façon, pourrait-on dire,

"audiovisuelle". La parole y dominait, mais la

figuration y était considérable.

|

|

|

|

Le

Déluge

Quant aux

scènes de déluge, elles témoignent souvent d’une

grande intensité dramatique. Le Déluge et ses eaux

mortelles font ressortir la figure du Christ triomphant

de la mort et, par le même glissement d’un plan

symbolique à un autre, il figure également le chrétien

sorti régénéré par l’eau du baptême où il a été

plongé. L’arche est donc le symbole de la demeure

protégée par Dieu. Sanctuaire mobile, symbole de la présence

de Dieu parmi le peuple de son choix, elle est enfin le

symbole de l’Église, ouverte à tous pour le salut du

monde.

On peut dire qu’il y a deux espèces de déluge :

celui qui détruit, celui qui renouvelle. Le déluge dévorateur

peut revêtir lui aussi deux formes : le premier,

c’est la grande lame, la vague colossale, "la

vague scélérate" qui se dresse au niveau des plus

hauts sommets, barre l’horizon, avance inexorable ;

l’autre, c’est la montée insidieuse de la marée.

|

| |

|

Entre

mythes et désordres naturels

Quant à

la "scène de la tempête", elle est la

manifestation de la colère divine. Notons qu’au Moyen

Âge, l’événement calamiteux, la catastrophe

naturelle, est toujours l’expression d’un dessein de

Dieu, d’un avertissement et, généralement, d’une

punition. Prenons par exemple l’un des textes évoquant

la description de la grande onde de tempête du 16

janvier 1219, qui a marqué le début des ravages de la

Zélande et de la Frise et de l’entrée de la mer vers

le lac Flevo, constituant le futur Zuiderzee. Emon, abbé

de Wittwerum, a bien vu les raisons naturelles du fléau,

dû "au hasard des vents", à leur

"retournement", sur une mer "déjà démontée"…

Mais la cause véritable, au-dessus de toutes les

autres, comme l’a dit saint Augustin, c’est la

volonté de Dieu.

Toutes les catastrophes naturelles impliquent, à un

niveau ou à un autre, le facteur humain, la dialectique

nature-homme. Mais, au Moyen Âge, la catastrophe

naturelle était mieux supportée qu’aujourd’hui,

car elle était perçue comme une manifestation de la

Providence. Cette notion de "catastrophe

naturelle", en fait, n’existait pas, car la

catastrophe était avant tout la marque de la punition

d’une faute individuelle ou collective.

Les pires cataclysmes sont peut-être les ondes de tempêtes

(le Sturmflut, unissant forces du vent et

forces de la mer), dont l’Occident garde des souvenirs

angoissants et des traces durables. Depuis 709 (?),

le Mont-Saint-Michel est "au péril de la mer"

– la forêt de Scissy a disparu et les marais de Dol

n’ont pu être reconquis qu’après l’établissement

de la digue du XIe siècle.

La mer déchaînée est assimilée à l’animal qui

braie, animal qui, comme Satan, comme la Bête, signifie

les tendances inférieures de l’homme déchu.

L’esprit chevauche la matière, qui doit lui être

soumise, mais qui échappe parfois à sa direction.

|

|

|

|

Le

thème littéraire

Le récit

de la tempête, thème conventionnel par excellence,

peut apparaître comme un procédé littéraire. Par

ailleurs, n’oublions pas que, dans la littérature du

XIIe au XIVe siècle,

on relève une sorte d’émulation dans le "déjà

dit" que favorisent, chez des poètes volontiers

anonymes, l’absence de toute prétention à

l’originalité et, de la part des lecteurs,

l’attente du morceau qu’on aime. Il est indéniable

que poètes, romanciers et chroniqueurs s’ingénient

moins à créer de nouveaux thèmes qu’à combiner indéfiniment

des motifs d’inspiration d’une valeur et d’un

rendement assurés. De là des canons qui semblent

souvent dispenser l’artiste d’une véritable émotion

personnelle.

Grâce à l’intervention de la tempête, on peut

modifier à volonté le cours des événements. Yseult

sera séparée au dernier moment de son bien-aimé. Chez

Chrétien de Troyes, c’est une tempête qui réunira

enfin, après une série d’aventures extraordinaires,

Guillaume d’Angleterre et son épouse. Celui dont on

veut se débarrasser, on le livre sans secours à la

merci des flots. On a ainsi le sentiment réconfortant

de ne pas l’avoir tué d’une manière précise, de

laisser à Dieu la décision de le sauver. L’adieu au

bord de la mer est à la fois le plus déchirant et le

plus littéraire des adieux. Toujours prête à

engloutir, à dévorer, cette mer incertaine, mouvante,

pleine de monstres et de mystères, soumise aux caprices

de l’air, est pour le héros un ennemi sans visage, un

adversaire mythique dont il doit triompher pour assumer

son destin.

|

|

|

La mer est aussi un

espace de fuite. Le héros a la possibilité d’y

changer d’identité et d’y refaire sa vie. Ce thème

s’associe à celui de l’enlèvement par des pirates,

celui de la réduction en esclavage s’inspirant de légendes

antiques et des réalités barbaresques.

En définitive, comme le souligne Gaston Bachelard,

"est-il un thème plus banal que celui de la colère

de l’océan ? Une mer calme est prise d’un soudain

courroux. Elle gronde et rugit. Elle reçoit toutes les

métaphores de la furie, tous les symboles animaux de la

fureur et de la rage […] La psychologie de la colère

est au fond l’une des plus riches et des plus nuancées

[…] L’eau violente est un des premiers schèmes de

la colère universelle. Aussi, conclut-il, pas d’épopée

sans une scène de tempête."

Pour l’homme du Moyen Âge, les tempêtes soudaines de

la Méditerranée ne sont pas moins dangereuses que les

tourmentes de l’océan. La Méditerranée, mer intérieure,

est certes plus rassurante que l’océan sans limites

et les regards sur la mer peuvent assurément être

opposés lorsqu’ils émanent d’un Méditerranéen et

d’un Ponantais, mais leur nature ne diffère pas

essentiellement, et les procédés de description

offrent de singulières ressemblances. Toutefois, à une

geste "pan-française" s’oppose une épopée

aquitaine, anglo-normande et maritime dans laquelle la

mer détermine plus résolument les activités

politiques, économiques, stratégiques et mêmes

culturelles. Les textes les plus descriptifs – le récit

du voyage de saint Brandan, le roman de Brut, le roman

breton de Tristan – sont d’origine celtique ou

normande.

|

|

|

Topos, peut-être, que ce péril de mer,

mais la crainte semble réelle. Malgré les instruments

et les cartes, sans doute présents sur les navires

avant la fin du XIIIe siècle,

malgré surtout les bonnes connaissances empiriques de

la navigation que possèdent pilote et matelots, ceux-ci

apparaissent dans une douloureuse impuissance devant le

déchaînement des éléments, ainsi que le relatent

toutes les chroniques de navigations. Il faut ajouter

qu’avant l’époque des grandes découvertes le

cabotage routinier dans des mers sans mystère était

beaucoup moins favorable à l’enfantement et à

l’enrichissement des mythes que les voyages

d’exploration.

Mais l’eau possède davantage une fonction ambivalente

: elle est à la fois eau de vie et eau de mort. Elle a

un pouvoir destructeur et un pouvoir sotériologique.

Dans son essai sur L’Eau et les rêves,

Gaston Bachelard écrivait : "Aucune utilité ne

peut légitimer le risque immense de partir sur la mer.

Pour affronter la navigation, il faut des intérêts

puissants."

|

|

|