|

| Il n'y a pas que le soleil - nous avons notre part de responsabilité... |

Une partie du réchauffement que l'on observe pourrait donc s'expliquer par le soleil.

Mais le soleil, c'est aussi notre source de chaleur et depuis quelques décennies il semblerait qu'il fonctionne à un plus haut régime...

En réalité, la situation est plus compliquée que ça. Car en même temps, la Terre se trouve plus isolée qu'autrefois. Elle retient donc de plus en plus efficacement la chaleur du soleil. On appelle cela l'effet de serre, ce qui réchauffe aussi notre planète.

Ce phénomène est lié au gaz carbonique, le CO2 et à d'autres gaz que nous rejetons dans l'environnement. C'est ce qui se passe chaque fois, par exemple, que nous utilisons notre voiture.

Et ça, c'est

incontestable, ça relève bien de notre responsabilité.

Ça fait plusieurs années que les experts sonnent l'alarme quant à notre contribution au réchauffement de la planète. Mais aujourd'hui, les observations sont devenues tellement évidentes qu'on ne peut plus nier notre part de responsabilité. Depuis 10 ans surtout, la preuve repose sur deux éléments-clé assez inattendus.

1- Les bulles d'air qui se sont formées dans les calottes glaciaires. Tous les secrets du CO2, le principal gaz à effet de serre, y sont enfouis.

2- Les foraminifères. Grâce à ces petits organismes marins, on peut connaître les climats d'autrefois, car ils sont d'excellents indicateurs de la température et de la salinité des océans.

|

| ...et archives sédimentaires. |

Parlons d'abord des

bulles d'air.

Voici Ian Clark, un spécialiste des climats anciens. Comme tous les experts dans ce domaine, il s'intéresse à ces petites bulles d'air emprisonnées dans la glace. Elles permettent de vérifier comment, dans le passé, le CO2 a varié en fonction des grands changements climatiques: glaciations, périodes de réchauffement, etc.

« Ces petites bulles d'air sont des archives de l'atmosphère dans le passé », image Ian Clark. Des archives de glace qui datent de milliers d'années. Seules les grandes calottes glaciaires: l'Antarctique, le Groenland et les Lies canadiennes de l'Arctique peuvent fournir des archives aussi bien conservées. Ces calottes ont capté dans leur glace l'atmosphère telle qu'elle était au moment où elles se sont formées.

Plus on creuse en profondeur, plus on remonte dans le temps

4 de 4)

|

| Dans cette pipette de verre, de l'air vieux de milliers d'années. |

Ian Clark, qu'on voit ici en train d'extraire les bulles d'air de la glace, ne s'intéresse pas à l'air comme tel, mais plutôt au CO2.

« Si on peut retrouver un échantillon de ces atmosphères et retrouver la teneur des gaz à effet de serre, le CO2 et le méthane, on sera en mesure de voir comment elle varie de concert avec les changements climatiques »

Ian Clark est tout

particulièrement intéressé à l'analyse des échantillons recueillis dans

l'Arctique canadien. Un travail qui exige une grande précision car le CO2

est toujours présent en quantité infime dans l'atmosphère. Quelques

parties par million.

|

|

| L'air dans sa prison de glace. |

Ce CO2,

c'est lui le grand coupable. Depuis une dizaine d'années, des milliers d'échantillons

d'atmosphère ont été analysés dans différents laboratoires.

Aujourd'hui, pour les teneurs en CO2, on est donc en mesure de

faire un long retour en arrière.

Depuis 160,000 ans, le CO2 a varié souvent. Mais jamais, jusqu'à tout récemment, il n'a dépassé une concentration supérieure à 300 parties par millions.

Si on superpose à cette courbe celle des variations de températures, on voit qu'il y a concordance entre les deux. Quand le CO2 augmente, les températures font de même.

|

|

| ...et depuis 1900. |

Par contre, avec

l'arrivée du XXe siècle, le CO2 augmente progressivement pour

atteindre 370 ppm. Du jamais vu. La concordance avec le réchauffement

depuis 100 ans est hautement significative. Pourquoi???

En fait, le CO2 a des propriétés physiques particulières.

Chaque fois que nous en émettons, il s'accumule dans l'atmosphère à quelque 15 km d'altitude où il forme une couche de plus en plus dense.

Cette couche agit comme les vitres d'une serre. Elle laisse passer les rayons du Soleil qui viennent frapper la surface de la Terre. Quand la terre réémet cette chaleur sous forme d'infrarouge, ces rayons sont bloqués par la couche de CO2. Plus c'est dense, plus ça bloque. C'est ça l'effet de serre qui contribue au réchauffement de notre Planète.

Ce CO2 peut provenir de processus naturels comme la respiration des plantes et des animaux ou de l'activité humaine.

« Le réchauffement que l'on voit actuellement n'est pas explicable par les processus naturels qu'on connaît maintenant et donc on doit impliquer les combustibles fossiles, le CO2 du pétrole dans cette équation », annonce M. Clark.

« Pour moi c'est inquiétant », confesse-t-il. « je vois dans le passé un maximum de CO2 naturel, par exemple dans la dernière période interglaciaire, y a 120,000 ans. La teneur à ce moment-là était d'environ 300 ppm (parties par million). Maintenant, nous nous sommes rendus à 370 ppm et on est bien en route vers le 400 et on va arriver sûrement à 600 ou 700. Ce sont des teneurs inconnues depuis des milliers d'années, avant même le commencement de l'ère humaine. »

« Les scientifiques peuvent être plus précis encore.

Selon qu'il est produit par la respiration des organismes vivants ou par la combustion du pétrole, du charbon, le type de carbone qui entre dans la composition du CO2 n'est pas le même. L'un est plus lourd que l'autre, ce qui se mesure. Les résultats laissent peu de doute sur notre responsabilité.

Ian Clark le démontre: « On note que depuis 200 ans, y a une augmentation en carbone 12 dans l'atmosphère et moins de carbone 13 dans l'atmosphère » .

« On dit qu'avec ces outils on peut montrer que l'augmentation en CO2 qu'on constate dans l'atmosphère est due aux activités humaines, surtout aux combustibles fossiles. »

|

Nous venons de le voir: Le réchauffement de la planète peut bouleverser les climats de façon imprévisible. Cela peut même causer un refroidissement important en Europe si la grande boucle de l'Atlantique-Nord s'immobilise!

|

|

Des

pêcheurs privés de leur gagne-pain: d'abord la pêche a été

interdite, mais ensuite, la morue n'est pas revenue... climat trop

froid!

|

Depuis 1992, sur la côte est du Canada, les bateaux de pêche restent au port. Il n'y a plus de morues au large de Terre-Neuve.

Une tragédie qui a fait des dizaines de milliers de chômeurs dans les Maritimes et au Québec. Tragédie attribuable à la pêche excessive, mais aussi au bouleversement du climat.

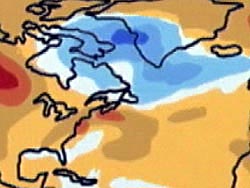

La terre ne s'est pas réchauffée de façon uniforme au cours des trente dernières années. Les Territoires du Nord-Ouest et la Sibérie se sont réchauffés quatre fois plus que le reste de la planète. Or, le grand paradoxe, c'est qu'il y a aussi des endroits qui se sont refroidis. Et le pire refroidissement est survenu chez nous, dans le nord-est du Canada. L'eau est devenue trop froide pour la morue. Les stocks de poisson n'ont pas pu se régénérer.

|

|

Climat

trop sec: le niveau d'eau derrière les barrages d'Hydro-Québec est

ridiculement bas - il faudra importer de l'électricité.

|

En même temps, le nord du Québec est devenu plus froid, ...et surtout plus sec en hiver. Au point que les réservoirs sont presque vides derrière les barrages d'Hydro-Québec.

À cause de cette sécheresse, le Québec devra maintenant

La sécheresse pourrait d'ailleurs devenir un problème planétaire si on double le taux de CO2 dans l'atmosphère.

En brun: les zones où le sol deviendrait 10% plus sec qu'à l'heure actuelle. Au Canada, les Prairies pourraient devenir un désert... et ça laissera beaucoup moins d'eau dans les Grands Lacs et dans le Saint-Laurent.

À l'INRS-eau, Michel Slivitsky estime que l'eau du fleuve baisserait d'un mètre.

Ses prédictions se sont guère optimistes: les années les plus sèches qu'on ait connues historiquement sur le Saint-Laurent risquent de devenir à peu près des années normales.

« J'ai lu des documents d'archives où le lac Saint-Pierre était quasiment une vasière », rapporte-t-il. « Il y avait un petit chenal, tout au milieu du lac... Le niveau était tellement bas! »

|

|

Si

le chenal du St-Laurent s'assèche, les bateau de fort tonnage ne

pourront plus se rendre jusqu'à port de Montréal.

|

Il renchérit:« Et si on essaie s'imaginer la navigation, actuellement, dans des conditions comme c'était en 1930 ou 1960 et comme ça risque de se reproduire, je regrette: il n'y a pas beaucoup de bateaux à fort tonnage qui risquent de remonter jusqu'au port de Montréal! Ils vont être obligés d'attendre ou d'aller ailleurs! »

Mais avant de déplacer le port de Montréal à Québec ...ou à Baltimore, ne pourrions-nous pas réduire les gaz à effet de serre?