LA SYMBIOSE PLANÉTAIRE :

|

Nous avons vu dans le chapitre précédent que les êtres vivants ont besoin de beaucoup de choses pour continuer à vivre et d'encore plus pour se reproduire. Seules les plus primitives des bactéries peuvent se permettre de mener leur vie "perso", parce qu'elles assimilent directement tout ce dont elle ont besoin à l'état brut. Mais plus les créatures sont complexes et plus elles sont dépendantes de celles qui les nourrissent, elles-mêmes dépendantes... c'est le principe des chaînes alimentaires, ou du réseau alimentaire, puisque tout s'enchevêtre. Mais l'aspect de la nourriture n'est pas le seul : de nombreuses espèces ont besoin également des autres pour leur propre reproduction. Que les fleurs soient belles et odorantes n'est pas un hasard, c'est pour attirer les insectes qui vont, en transportant le pollen, les féconder. Que le fruit qui naitra de la fleur soit sucré et savoureux n'est pas un hasard non plus, c'est pour encourager les animaux à le consommer et surtout à transporter la graine ailleurs, là ou peut-être elle trouvera la possibilité de germer. |

La biosphère est un tout et le stupide classement humain des créatures qui sont "nuisibles" et des autres est une aberration. Nous allons maintenant faire un inventaire, bien incomplet, des principaux aspects de la symbiose du vivant et des grands cycles qui permettent la vie sur Terre. Pour que les humains se retirent définitivement de la tête qu'ils pourraient survivre tous seuls. Notre espèce est parmi les plus complexes qui soient et dépend, par conséquent, d'une multitude de paramètres tout aussi complexes : si nous appauvrissons la quantité ou la qualité du réseau alimentaire c'est notre espèce toute entière que nous appauvrissons.

Le réseau alimentaire :

Le réseau

alimentaire est l'ensemble de toutes les chaînes alimentaires possibles, sachant

que la chaîne de base est : producteur -> consommateur -> décomposeur. Ce

n'est pas un cycle car si les producteurs utilisent effectivement l'activité

des décomposeurs ils ne les consomment pas directement.

Le réseau alimentaire est la base de l'équilibre écologique, chacun des chaînons

est conditionné pour sa prospérité par le chaînon précédent, plus qu'un équilibre,

l'état stable est une oscillation régulière. Il faut deux conditions pour

qu'une population donnée puisse se développer : une nourriture abondante et

une pression des prédateurs supportable. Concrètement, quand la nourriture est

abondante, les consommateurs primaires prospèrent, comme leur population

augmente, leurs prédateurs prospèrent à leur tour et le développement se

propage jusqu'en haut de la chaîne alimentaire. A ce moment, la population de

superprédateur devient trop importante et exerce une pression telle que les

populations de proies diminuent, au bout d'un moment les prédateurs viennent à

manquer de nourriture et leur population diminue à son tour. La pression sur

les proies diminuant celles-ci se redéveloppent et le cycle recommence.

| Les chaînes alimentaires sont toutes plus ou moins liées dans un immense réseau, notamment à cause des races omnivores qui peuvent se trouver à plusieurs étages différents. On appelle généralement "super prédateurs" les créatures qui ne sont suivies dans la chaîne que par les décomposeurs : exemple l'orque. L'humain n'est pas un super prédateur car il aurait fallu pour cela qu'il consomme réellement toutes les créatures qu'il tue ce qui n'est pas le cas... La plupart des populations humaines qui se verraient privées de leur technologie auraient fort à craindre des vrais super prédateurs. Ci-contre un exemple de chaîne alimentaire. |  |

Les interactions : l'écosystème ou les relations écologiques

Voici les principales relations entre les différents éléments d'un écosystème :

|

Relations VIVANTS - VIVANTS Mutualisme : les deux associés retirent des bénéfices obligatoires et indispensables à leurs survie. Le lichen est un excellent exemple de mutualisme, c'est l'association d'une algue et d'un champignon. Il y a entre ces deux vivants un échange de service, l'algue donne de la nourriture au champignon et le champignon donne un abri et de l'humidité à l'algue. Si l'on tente de les séparer ils meurent. Coopération : les deux associés retirent des bénéfices d'une relation non obligatoire. Si on sépare les deux associés, chacun peut vivre seul et aller chercher ailleurs pour répondre à ses besoins. L'ortie qui fournit protection et couvert aux lapins qui lui fournissent en retour de l'azote par leurs excréments est un exemple de coopération. |

| Commensalisme : un vivant profite de la nourriture ou de l'abri d'un autre sans lui nuire ni le déranger. Les mollusques qui se fixent au dos des baleines sont un exemple. Ci-contre le museau d'une baleine à bosse (ou mégaptère) recouvert de coquillages. Ce n'est pas de la coopération car les coquillages n'apportent rien à la baleine. |  |

| Prédation : un vivant tue et mange un autre vivant.

Parasitisme : un vivant (le plus petit) vit aux dépens, nuit et rend malade un autre vivant (généralement plus grand). Par exemple, le gui sur les arbres, ou les vers dans les intestins des mammifères. Compétition : relation qui existe lorsque deux vivants veulent la même chose au même moment et au même endroit. Par exemple, les conflits de territoires ou les duels d'accouplement.

Relations NON-VIVANTS – VIVANTS Phénomènes géologiques ou climatiques : inondations ou sécheresses, tornades, ouragans, cyclones et tempêtes, volcanisme et séismes, incendies, glissements de terrains...etc. |

| Migration : déplacements effectués par certaines espèces animales en fonction des saisons. Le changement de saison provoque ces grands déplacements avec une baisse de température, de photopériode et de nourriture. Ci-contre un vol d'oiseaux migrateurs en déplacement. |  |

|

Relations VIVANTS - NON-VIVANTS Fouissage : action de creuser le sol pour se faire un abri ou pour trouver de la nourriture. Par exemple, la marmotte et le lièvre creusent des terriers dans le sol. |

|

Ingénierie : capacité que possèdent certains animaux de construire des abris, des pièges ou d'aménager des milieux. Par exemple, le castor fait une hutte et un barrage. L'araignée fait une toile. Les oiseaux font des nids. Creuser le sol n'est pas inclus dans l'ingénierie, il s'agit de fouissage. Enracinement : les racines des plantes et des arbres tiennent le sol en place et jouent un rôle de fondation du sol. Plus il y a des racines, plus le sol est solide car elles empêchent ou diminuent fortement l'érosion. Ci-contre le réseau racinaire type d'un arbre de forêt équatoriale, on voit que toutes ces racines fixent un grand volume de terre. |

Nous ne donnerons pas d'exemple d'écosystème car même simplifié à outrance, c'est un ensemble d'une grande complexité. Il faut juste retenir que chacune des espèces qui le composent possède des dizaines de type de relations (voir ci-dessus) avec une grande parties des autres créatures du système. Pour reprendre une analogie particulièrement efficace, un écosystème est un immense puzzle, et chacun de ses morceau est essentiel à tous ses voisins, et par extension, à l'ensemble. Enlever une pièce crée un trou qui bien souvent conduit à la perte de l'ensemble du puzzle.

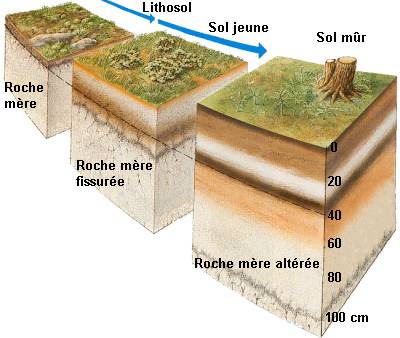

Les sols, formation et évolution :

Le sol c'est ce qu'il y a entre la roche mère et la surface. Quelquefois il n'y a rien, comme au sommet des montagnes ou des volcans, ou dans certaines zones désertiques, mais la plupart du temps la roche mère est recouverte par un sol. Le sol est vivant, il naît, il mûrit et puis, parfois il meurt. Un sol est un ensemble d'éléments minéraux et organiques : une majorité de minéraux, allant des poussières aux morceaux de roches, un peu de matériaux organiques morts et une importante quantité d'êtres vivants, des bactéries jusqu'aux petits animaux. Le sols mûrs peuvent entretenir un écosystème auto stable, on parle alors de "Climax".

|

La genèse d'un sol : |

|

Le fonctionnement d'un sol :

Un sol comporte plusieurs strates qui varient au fil des saisons, chacune

d'entre elles correspond à un état bien précis du cycle de retraitement du

sol. Prenons l'exemple de la forêt car c'est l'état mature de la majorité des

climats, la première couche est appelée la litière. C'est un amas de matière

organique morte principalement des débris végétaux, cette couche est le règne

des bactéries et champignons filamenteux. Au fil du temps, cette couche se

tasse et de nouveaux êtres vivants jouent leurs rôles : les champignons supérieurs,

une grande variété de bactéries et de nombreux insectes comme les coléoptères,

acariens, cloportes et mille-pattes. A la fin la litière se trouve complètement

enfouie sous de nouveaux apports. La couche suivante ressemble de moins en moins

à un tapis de feuilles et de plus en plus à de la terre, mais avec malgré

tout encore un grand nombre de débris dans divers états de décomposition. La

troisième couche est à proprement parler le sol nourricier, c'est l'humus, le

règne des vers de terres. L'humus est une matière granuleuse, noire ou brun

foncé qui dégage une agréable odeur de forêt, il est composé de toutes les

matières nutritives nécessaires à la croissance des plantes et est brassé en

permanence par de nombreuses créatures de l'obscurité : vers de terre,

arthropodes, champignons microscopiques et bactéries.

Il existe aussi des sols qui ne contiennent peu ou pas d'humus, ce sont les sols

des régions pour lesquelles le climax n'est pas une forêt, soit parce qu'elles

sont trop froides (toundra et steppes boréales) soit parce qu'il est trop aride

(déserts et steppes tropicales). Ces sols fonctionnent sur le même principe

mais d'une manière ralentie par le manque d'un élément vital, généralement

l'eau ou la chaleur.

Il est important de noter que le sol est un biotope à part entière et chacune

des créatures qui le compose est essentielle à tout l'ensemble : une

interruption dans le cycle de fabrication de l'humus et tout le biotope

s'effondre.

|

Les vers de terre : Ces petites créatures ont de multiples effets favorables sur la vie

du sol et des plantes dont voici un aperçu : On estime qu'en moyenne la masse des vers de terre se trouvant dans le sol est plus importante que celle des animaux et humains qui vivent dessus. |

L'évolution des sols mûrs :

Arrivé au stade du climax, le biotope n'évolue presque plus et d'une manière

très lente, uniquement soumis aux lois de la sélection naturelle et aux

variations climatiques lourdes. Sauf bouleversement radical ce milieu est dit

stable ou adulte, les forêts primaires qui existaient en Europe au temps des

celtes appartenaient à ce type de biotopes. Actuellement ce qui reste des forêts

boréales et tropicales sont des écosystèmes mûrs. Quels bouleversements

peut-il y avoir ? il y en a deux sortes, ceux d'origine humaine, les entropiques,

et ceux d'origine naturelle.

|

Origine naturelle : |

|

- Evolution dégénéressante : De même que la naissance d'un sol est due à un cercle vertueux, sa disparition peut être causée par un cercle vicieux inverse. Par exemple suite à une épidémie qui aurait frappé en masse un certain type d'individu de l'écosystème. Dans ces cas le sol peut finir par être complètement érodé, et ramener la roche mère à nu, ou être enseveli sous d'autres matériaux, et au fil des événements se transformer en roche (voir à ce sujet les différentes roches, partie précédente) ou en gisement d'hydrocarbures. Origine anthropique : |

|

| PROBLÈME | CAUSE | CONSÉQUENCE | VITESSE |

| désertification au Sahel | destruction d'une espèce-clé du biotope : les buissons épineux | destruction rapide du milieu jusqu'à l'affleurement de la roche mère | espèce-clé touchée et milieu d'origine très fragile : dégradation ultrarapide, visible en une seule génération humaine et d'une année sur l'autre. |

| Baisse de fertilité des terres arables des zones tempérées | empoisonnement (toxique et/ou surfertilisant), non respect de la vie du sol | destruction lente du milieu, pertes progressive des terres | empoisonnement général mais progressif et milieu d'origine riche : dégradation au départ lente mais de plus en plus rapide au fur et à mesure de la disparition des espèces-clé. |

Pour avoir plus d'informations sur les différents

types de sols, consultez le dossier de notre-planete.info.

UN exemple avec l'étude du terrain du massif de fontainebleau, dossier de notre-planete.info.